Sagen und Geschichten haben immer eine ganz eigene Magie. Schön, dass ich auf dieses kleine Heft gestoßen bin, denn Sagen und Geschichten aus dem Saalekreis sind schon etwas Besonderes.

Sagen aus dem Saalekreis

Aus der Tiefe menschlicher Sehnsucht nach einem Leben in Frieden und ein wenig Wohlstand flüchteten sich einst die Träume des unterdrückten Volkes in die Sagenwelt. Das karge Leben der Dorfbewohner des Saalkreises, gemessen am Reichtum der Herrschenden von Kirche und Staat, erweckte Wünsche, die häufig nur in Sagen Erfüllung fanden.

Die in Unwissenheit gehaltenen Menschen kannten kaum die Zusammenhänge der sie umgebenden Natur. Der Glaube an Geheimnisvolles erklärte auf seine Weise das Wirken der Naturkräfte. Das weite Gebiet der Volkssage entstand. Das volkstümliche Erzählgut umfaßt all die bekannten Gestalten wie Hexen, Kobolde, Feen und verschiedene Gespenster. Wie ein Nebelschleier schwebte die „Weiße Frau“ über die Felder, durch Wälder oder in alten Gemäuern. Andere seltsame Gestalten standen den Menschen teils freundlich, oft aber auch sehr feindlich gegenüber. So fliegt eine gütige Fee in Gestalt einer weißen Taube fruchtbringend über die Fluren des Saalkreises. In den ehemaligen Kohlegruben bei Zscherben tritt die Gestalt des Grubenbesitzers als fürchterlicher Berggeist auf.

Vom zentralen Punkt des Saalkreisgebietes, dem Petersberrg, gehen viele Sagen aus oder führen aus den umliegenden Dörfern zum Petersberg. Der germanische Wettergott Donar hatte einst auf diesem Berg seinen Sitz, bis im 12. und 13. Jahrhundert christliche Missionare ihn zum Teufel erklärten. Gewaltige Felsblöcke soll nun dieser Teufel nach den umliegenden christlichen Kirchen geschleudert haben.

Wie die Sage erzählt, führten einst unterirdische Gänge vom Petersberg zu einigen Dörfern der Umgebung. Ein Mönch‚ umwallt von weißem Haar und Bart, begab sich nachts durch diese Gänge, um das Vieh der Bauern zu pflegen.

Der Petersberg, ein Symbol für den Saalkreis, erhebt sich 10 Kilometer nordöstlich von Halle. Mit 250 Meter über dem Meeresspiegel überragt er aber nur 100 Meter seine nähere Umgebung. Einst war dieser Berg ein kahler Porphyrfelsen. Mageres ‚braunes‘ Gras machte ihn düster. Große Teile des Berges waren im 19. Jahrhundert aufgeforstet, und ein herrlicher Wald bedeckt jetzt die Nordseite des Berges. Der Südhang wird vom großen Steinbruch und von den Häusern der Gemeinde Petersberg bestimmt. Eine architektonische Sehenswürdigkeit bietet die ehemalige Klosteranlage des Augustinerchorherrenstifts mit der um 1853 fast original wieder aufgebauten und restaurierten romanischen Basilika. Als um das Jahr 1000 eine alte Holzkapelle durch eine Steinkapelle zu Ehren Petrus ersetzt wurde, war auch der Name Petersberg im Entstehen.

Die Geschehnisse auf und um den Petersberg, das ausschweifende Leben der Mönche des Klosters im 16. Jahrhundert waren Anlaß zu allerlei Geschichten, deren Ursprung auf tatsächlichen Begebenheiten beruhten. Die Phantasie hat ihr übriges dazu getan.

Sagen sind ein wertvolles Spiegelbild der Kultur und Geschichte eines Volkes. Die alten Geschichten erwecken unser Interesse, weil wir aus diesen Zeugen der Volksdichtung die Lebenswelt vergangener Zeiten erfahren. Nicht zuletzt führen uns die Sagen in glückliche Kindheit zurück, wo Vater, Mutter oder Großmutter eine Welt vor uns auftaten, geheimnisvoll, märchenhaft und schön.

Düstere Wolken fliehen über den mons sancti Petri hinweg, als wir, meine Frau und ich, die Höhe des Berges erreichen. Durch die Ruinen der Klosteranlage hebt der Sturm und verfängt sich im alten Gemäuer. Als vor etwas über 400 Jahren, am 31. August 1565, durch Blitzschlag der Turm der Kirche und die anderen Gebäude, bis auf die alte Kapelle, vernichtet wurden, mag der Sturm ebenso getost haben, wie wir es heute erleben.

Mit der Wiederherstellung der Stiftskirche von 1853 bis 1857 war ein Bauwerk entstanden, das als sichtbares Zeichen einer bewegten Vergangenheit weithin die Silhouette des Petersberges bestimmt.

Der große Brand auf dem Petersberg

Zu mitternächtlicher Stunde klopfte ein einsamer Wanderer an das Tor des Augustinerstifts auf dem Petersberg und begehrte Einlaß. Die Mönche verwehrten jedoch den Zutritt, da sie gerade mit einigen Nonnen ein fröhliches Fest feierten. Das sollte der Fremde nicht sehen. Der arme Wanderer blieb vor dem Tor und machte sich ein Feuer, um in dessen Wärme zu schlafen. Das Feuer erfaßte jedoch das Holztor und breitete sich schnell auf die ganze Klosteranlage aus.

Einer anderen Erzählung nach sollen Raubritter mit den Mönchen ein Fest gefeiert und im großen Saal des Mönchshauses ein Feuer entzündet und um das Feuer getanzt haben, bis die Flammen plötzlich die Holzdecke erreichten. .

Der Mönch vom Petersberg

In der ganzen Umgebung ist der „Mönch vom Petersberg“ bekannt. Er soll in unterirdischen Gängen nach Krosigk, Löbejün, Wettin, Merbitz und Gutenberg gegangen sein und überall das Vieh der Bauern gepflegt haben. Für diese Dienste forderte der Mönch nur, daß man freundlich zu ihm war.

Es gab Leute, die behaupteten, den Mönch beim Mondesschein auf seinem Lieblingsfohlen reitend auf dem Gipfel des Berges gesehen zu haben.

Die unsittlichen und ausschweifenden Gelage der Mönche hatten bei einem Bruder Beschämung gegenüber der armen Saalkreisbewohner ausgelöst. Der Mönch, so erzählen sich noch heute die Leute, hat wohl aus diesem Grund den Bauern heimlich geholfen.

*

Die letzten Wolkenfetzen fliegen davon und die Sonne überstrahlt das Land. In den Tälern bleibt noch ein wogender Nebelschleier liegen. Wie die Wipfel eines winterlichen Waldes sieht das aus. Einst war ja die weite Landschaft um den Berg von Wald bedeckt. Das Bergholz ist der Rest einer ursprünglichen Waldvegetation. Diese bewaldete Flur birgt im Frühjahr so manches Geheimnis der erblühenden Bodenflora. Vom Hauch des Windes bewegt, wiegen sich wie im Elfenreigen zarte Gräser und Frühlingsblumen. Der aufmerksame Wanderer entdeckt zwischen dieser schwingenden Musik der Gräser eine Märchen- und Sagenpflanze, einen schweigenden Waldbewohner. Die Dämmerung der Baumgründe, die Stille unter Büschen, der Schutz des Grases sind bevorzugte Stellen, die er liebt. Die Sage hat ihren heimlichen Schimmer um ihn gesponnen, den Pilz.

Zur Maienzeit finden wir besonders unter Buchen eine eigentümliche Erscheinung. Da stehen in Ringen viele weiße Pilze. Diese Ringe sind Wuchsformen des sich in der Erde strahlenförmig ausbreitenden Pilzgeflechts, an dessen Ende die Pilze hervortreiben.

Hexentänze im Bergholz

Wie sie da toben, wie sie da kreischen zu mitternächtlicher Stunde und wirbelnd im Ring der weißen Waldgnomen tanzen. Die Hexen vom Bergholz sind versammelt und ziehen zu Walpurgis zum Harz, zum Blocksberg. Die Knaben der Dörfer um den Petersberg reiten am Abend vor der Walpurgisnacht auf Stecken unter großem Lärm durch den Ort. Sie wollen die Hexen abschrecken, damit sie nicht in die Häuser dringen. Drei Kreuze an der Haustür sind ein sicherer Schutz.

Die eigentümliche Ringform der Maipilze wurden im Volksmund als Hexenringe bezeichnet. Oft sind mehrere solcher Ringe verschiedenen Durchmessers dicht beieinander. Dann flüstert man sich zu: „Es sind die Zaubertanzfiguren der Feen.“

*

Wir müssen die Hand vor Augen halten, um nicht von der Sonne geblendet zu werden, wenn wir nun nach Süden schauen. Sanft zieht sich der Berg hinunter in die weite Ebene, die nur von einigen kleinen querliegenden Höhenzügen unterbrochen wird. So schaut die Spitze des Kirchturmes von Gutenberg zwischen zwei Hügeln vor den Seebener Bergen hervor. Beim Entdecken des hübschen Dorfes Gutenberg von unserem Berge aus müssen wir lachen: Ob wohl der habgierige Bauer noch in seiner Stube sitzt? Mindestens 500 Jahre ist es her. vielleicht auch länger. Doch was es damit auf sich hat, erzählt die folgende Sage.

Der Kobold von Gutenberg

Einst hatte ein Bauer aus Gutenberg einen Kobold in seine Dienste gezwungen, der ihm täglich Geld und alles. was er sonst brauchte bringen mußte. Wenn der Kobold mit Geld oder auch Speisen und feinen Weinen beladen in die Tür trat, rief der Bauer ihm jedesmal zu: „Lad nur ab und hol mehr!“ Und wenn dem Kobold auch oft vor Anstrengung der helle Schweiß übers Gesicht lief, so mußte er sich doch gleich wieder aufmachen und erneut Geld heranschaffen. Eines Tages aber brachte er einen riesigen Sack voller Gold. Da rief der Bauer erfreut: „Lad ab und ruh aus! Das ist genug für heut und morgen.“

„So ist es auch für immer genug“, sprach der Kobold und lachte „Nun gnade dir, daß du mich hast ausruhen lassen. Jetzt bleib ich hier, bis ein Priester, der von aller Sünde frei ist, mich hinwegbannt. Wir wollen uns in die Stube teilen. Du bleibst auf dieser Seite und ich auf der anderen Seite. Und wenn du zur Tür hinausschlüpfen willst, dreh ich dir den Hals um.“

Da wurde dem Bauer sehr Angst, und er rief um Hilfe, so daß die Nachbarn zusammenkamen. Doch als sie den Kobold mit seinen funkelnden Augen in der Stube sitzen sahen, fürchteten sie sich und blieben draußen. Der Bauer erzählte ihnen sein Unglück und bat sie, ihm einen Priester zu senden, der den Kobold bannen sollte.

Nun kamen mehrere Jahre hindurch viele Priester, doch keiner konnte den Kobold vertreiben. Sobald einer auf die Türschwelle trat und seine Bannformel sprechen wollte, rechnete der Kobold ihm seine Sünden vor. Einmal jedoch war der Bauer seiner Erlösung sehr nahe. Da kam ein Priester, zu dem sagte der Kobold: „Du hättest fast Gewalt über mich. Du hast aber in deinem Leben doch eine Sünde begangen. Als Knabe hast du deiner Mutter ein Ei unter der Henne weggenommen, darum kannst auch du mich nicht bannen!“

So sitzt denn der Bauer noch heute mit dem Kobold in der Stube. Obwohl er nichts ißt und trinkt, kann er doch nicht sterben, sondern muß sitzen, bis ein Priester kommt, der frei von jeder Sünde ist und damit Macht über den Kobold hat.

Den Petersbergern zum Beispiel hätte ein Gold herbeischaffender Kobold auch nichts genützt, sie hatten ganz andere Sorgen. Darüber berichtet die folgende Geschichte.

Der Schwengelborn bei Nehlitz

Seit Jahrhunderten herrschte auf dem Petersberg Wassermangel. Wenn ein trockenes Jahr und ein harter Winter kam, dann schmolz der Wasservorrat des Brunnens am Nordhang des Berges, im sogenannten Baumgarten, schnell zusammen. Auch die Brunnen der umliegenden, Dörfer versiegten fast völlig. Dann mußte das Vieh aus dem Dorfteich getränkt werden, und die Bewohner erhielten je Familie aus dem spärlich fließenden Brunnen zwei Eimer Wasser pro Tag.

Die Bauern vom Petersberg und der nächstliegenden Dörfer machten sich daher auf und holten sich in großen Kübeln und Fässern das Wasser von der kräftig sprudelnden Quelle aus Nehlitz. Der Born war mit Bruchsteinen ummauert und eine Schwengelpumpe erleichterte das Absaugen des Wassers. Schäfer trieben ihre Herden zur Quelle und somit war diese Quelle auch bald als „Schafstränke“ bekannt.

*

Eine Bohrung im Jahre 1930 auf dem Petersberg war nicht ergiebig genug. Der Anschluß an eine Versorgungsleitung von Nehlitz wurde nicht genutzt, da die hohen Baukosten den Wasserpreis auf 50 bis 60 Pfennig pro m3 erhöhten. Erst im Jahre 1953 blieb es nicht mehr bei Plänen. Im Rahmen des „Mach mit!“- Wettbewerbes wurde der Bau der Wasserleitung im Felsen durchgeführt.

Der Schwengelborn fließt heute noch. Kundige finden ihn zwischen wild wachsenden Sträuchern versteckt. Dort, wo ungefähr der Born fließt, noch etwas mehr dem Bergholz zu, erscheint uns von der Höhe des Petersberges aus die Landschaft heiter und lieblich. Und sie ist es auch. Wenn im Sommer das Korn reift, ist der Saalkreis von unbeschreiblicher Schönheit. Ein würziger Duft liegt dann über den Feldern. Das Jubilieren der Lerchen wird begleitet vom Gesumm der vielen Insekten.

In der Mittagshitze solcher Sommertage entsteht durch ungleichmäßige Erwärmung der Luft zwischen und über den Halmen der Getreidefelder eine geringe Luftbewegung. Obwohl sich ringsum in Baum und Strauch kein Blättchen rührt, bewegen sich die Ähren in sanften Wellenlinien.

Diese merkwürdige Erscheinung erklärten sich die Menschen in alten Tagen mit einem Mittagsgespenst, der . . .

Roggenmuhme

Dieses Gespenst schreitet um die Mittagszeit durch die Felder. Beim Durchschreiten setzt sie dann die Halme in leise wogende Bewegung. Einen Erntekranz schwingt sie dabei über den Ähren. Ihr Erscheinen läßt auf eine gute und fruchtbare Ernte hoffen. Die Kinder wurden aber gewarnt, nicht ins Korn zu gehen, um Feldblumen zu pflücken und dabei Ähren zu zertreten. Die Roggenmuhme würde die Kinder fangen, um sie zu bestrafen. In der Umgebung von Wettin ist es der Kornengel, vor dem die Kinder auf der Hut sein müssen. Gehen sie zu tief ins Korn, trägt sie der Kornengel fort, und nie wieder kehren sie zurück.

*

Unsere Blicke schweifen nochmals über die Felder von Nehlitz. Etwas weiter rechts davon, reihen sich entlang der Gotsche, die Orte Frößnitz, Wallwitz, Teicha und Sennewitz. Die Felder oberhalb von Nehlitz werden von einem tiefen Graben durchschnitten, was man aber von unserem Berg aus nicht erkennen kann. Von den 160 Meter hohen Schurzbuschbergen bis hinunter nach Löbnitz, zwischen Nehlitz und Teicha, zieht sich der Graben. Es ist der

Teufelsgraben bei Nehlitz

Wenn der Teufel den Menschen Schaden zufügen kann, so tut er es. Einmal aber hat er sich verrechnet. Sein Werk brachte Frieden unter die Bewohner zweier verfeindeter Saalkreisdörfer. Das kam so:

Vor langer Zeit gab es oberhalb der Gemeinde Nehlitz, auf dem Weg in Richtung Kütten, noch ein kleines Dorf, Schortewitz. Aus unergründlichen Ursachen waren die Bewohner beider Dörfer so sehr verfeindet, daß es zu schweren Auseinandersetzungen kam. Grenzsteinversetzungen und gegenseitiger Landraub waren an der Tagesordnung. Nach einem Jahr der Mißernte beschuldigte man sich der Hexerei, und der Kampf entbrannte aufs heftigste. Als sich die Gemüter wieder etwas beruhigt hatten und man glauben konnte, die Vernunft habe endlich gesiegt, geschah etwas Ungeheuerliches.

Die Frühjahrsstürme tobten übers Land. Der Wilde Jäger zog noch einmal durch die Lüfte. Sein weithin schallender Ruf: Hede, hede, ließ die sonst so mutigen Bauern erschaudern. In einer dieser stürmischen Nächte bebte plötzlich die Erde. Funken stoben wie aus einem riesigen Schlund aus dem Inneren der Erde. Der Teufel fuhr aus der Hölle herauf. Er wollte sein Werk der Feindschaft zwischen den Nehlitzern und den Schortewitzern mit einem tiefen Graben zwischen den Dörfern krönen.

Mit einem riesigen Hakenpflug, den ein Gespann feuriger Rosse zog, pflügte er, daß sich dröhnend und krachend die Schollen auf beiden Seiten zu einem meterhohen Wall auftürmten. Die Rosse schnauften und sprühten schwefelgelbe Feuergarben aus ihren Nüstern. Unter ihren glühenden Hufen erbebte die Erde. Vom Schurzbach bis hinunter zur Drebsmühle bei Löbnitz zog der Teufel, wo er endlich prustend und zischend mit seinem Gespann im Mühlteich versank.

Wie starrten am anderen Morgen die Nehlitzer und Schortewitzer auf den tiefen Graben zwischen ihren Dörfern. Im Graben plätscherte lustig ein klares Wasser. Die Bauern getrauten sich aber an das Wasser nicht heran. Ein Name war bald gefunden: Der Teufelsbach im Teufelsgraben.

Heimliche Grenzsteinversetzungen und gegenseitiger Landraub kamen nun nicht mehr vor. Der Streit um die Grenze war mit einem Schlag entschieden.

Eine Brücke über den Bach anzulegen, fiel aber den Bauern nicht ein. Die alte Feindschaft war noch nicht begraben.

An einem sonnigen Sommertage arbeitete ein junger Bursche aus Nehlitz auf dem Felde. Da ihn der Durst quälte und das kristallklare Wasser des Teufelsbaches lockte, überwand er sich und trank daraus. Als er wieder aufschaute, stand jenseits des Baches ein wunderhübsches Mädchen. Sie war die Tochter eines Schortewitzer Bauern. Sie schauten sich lange an, und der Funke der Liebe entzündete in beiden jungen Menschen ein helles Feuer. Der Bursche aus Nehlitz sprang beherzt über den Bach und holte sich die kleine Schortewitzerin als Braut heim nach Nehlitz. Die Jugend hat das Eis der Feindschaft gebrochen. Bald war die letzte Schöne des mädchenreichen Schortewitz von den Nehlitzer Burschen geheiratet. Der Teufel aber hat sich geschworen, nie wieder zu pflügen.

Verschwunden ist der Teufel nicht. Die Freude, Böses zu tun, gibt es auch heute noch. Das ist aber die selten gewordene Ausnahme. Allen Menschen, denen wir bei unseren Nachforschungen nach Geschichten und Sagen begegneten, kamen uns freundlich und hilfsbereit entgegen.

Der Teufel muß ja in alten Zeiten ungeheure Kräfte gehabt haben. Wie konnte er sonst die gewaltigen Steine vom Petersberg nach den Kirchen der Dörfer des Saalkreises geworfen haben? Man stelle sich vor: ein Fels, mehrere Tonnen schwer, wird von ihm angehoben, wobei sich seine Klauen tief darin abdrücken, und dann wirft er ihn mit großer Wucht kilometerweit. In Sennewitz, einem ruhigen Dorf in der Nähe von Gutenberg, liegt neben der Kirchhofsmauer, am Straßenrand solch ein Stein. Es ist

der Teufelsstein zu Sennewitz

In Sennewitz liegt seit urgedenken dieser gewaltige Fels, ein Überbleibsel aus der Eiszeit. Von dem, was herausragt, soll noch vier- bis zehnmal soviel in der Erde stecken. Für heidnische Bräuche diente er als Opferstein.

Manche ältere Bürger aus Sennewitz erinnern sich aber einer Sage. Da soll, als der Teufel noch ungehindert durch die Lande ziehen konnte und sich nach einem seiner Streifzüge auf dem Petersberg ausruhte, sein Blick über das liebliche Land an der Saale gegangen sein. Dabei ärgerte ihn der Anblick der friedlichen Dörfer und der Menschen, die ihrer Arbeit nachgingen. Er sammelte riesige Felsblöcke und warf nach den Dörfern.

Als Ziel suchte er sich die höchsten Bauwerke, die Kirchen aus. So landeten diese Steine in Gimritz, Wettin, Hohenthurm, Gütz und schließlich in Sennewitz. Getroffen hat der Teufel allerdings nichts. Nur der Stein, der mit ohrenbetäubendem Lärm dicht neben der Kirche in Sennewitz niederging, verursachte durch den Aufprall einen gewaltigen Riß im Bauwerk, der noch heute zu sehen ist. Im Stein aber sind immer noch die Krallenabdrücke des Teufels zu erkennen.

Wie die älteren Einwohner weiter zu berichten wissen, soll unter der Kirche ein wertvoller Schatz verborgen sein.

Die Sage von der goldenen Gans

In alter Zeit, als man noch an Wunder glaubte und die Leute arm waren, hörte man begierig geheimnisvolle Geschichten von vergrabenen Schätzen, von Tannenzapfen, die zu purem Gold wurden, von Wichteln und Feen, die wertvolle Dinge schenkten, und anderen wunderlichen Sachen, die der Not Abhilfe verschaffen sollten.

In Sennewitz erzählte man sich von einem unterirdischen verborgenen Gang direkt unter der Kirche. Dieser Gang sei ausgeschmückt mit lauter Edelsteinen. Auf einem goldenen Nest süße eine goldene Gans und brüte zwölf goldene Eier aus. Wer eines der goldenen Eier holen könnte, habe für Lebzeiten sein Glück gemacht. Der Zugang zum unterirdischen Gang ist aber keinem einzigen Menschen bekannt gewesen.

*

Wertvolle Schätze gibt es aber tatsächlich in unserem Kreis. Das sind die Leistungen der Menschen, die in der Landwirtschaft, der Industrie, im Handel und jeder an seinem Arbeitsplatz ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Blickt man in Richtung Halle, so ahnt man das emsige Schaffen der Werktätigen in den einzelnen Industriezweigen durch den aufsteigenden Rauch aus vielen Schornsteinen. Die bearbeiteten und gepflegten Äcker im Umkreis sind ein sichtbares Zeugnis vieler fleißiger Bauern.

Auch Bergleute gab es im Saalkreis. 1967 endete der Bergbau im Steinkohlebergbau Plötz. Von Plötz zogen sich die Flöze bis Wettin und Dölau. Bei Nietleben und Zscherben gab es Braunkohlegruben. Einschüchterung und Angst war ein Mittel, die Kumpel in früheren Zeiten zu immer größeren Leistungen anzutreiben.

Eine Sage ist typisch dafür.

Der Berggeist von Zscherben

Die Bergleute der ehemaligen Kohlegruben bei Zscherben gingen oft bangen Herzens an ihre Arbeit. Eine unbedachte Äußerung über die Schwere ihrer Tätigkeit oder über die mieserablen Arbeitsbedingungen unter Tage, rief den Zorn eines Berggeistes hervor. Dieser trieb hier sein Unwesen. Der Berggeist zeigte sich unvermittelt zu jeder Tages- und Nachtzeit. Er trug große Stulpenstiefel, gelbe lederne Hosen und Blechhandschuhe, an denen vorn spitze Haken wären. Wer ihn durch eine abfällige Bemerkung über die Grube erzürnte, bekam eine Ohrfeige. Die Spuren der spitzen Haken an den Blechhandschuhen blieben für immer im Gesicht des Bergmannes sichtbar.

Eine Geschichte aus Zscherben verdient noch erwähnt zu werden. Ist es Sage oder Wahrheit? Diese Geschichte erzählt aus dem Dreißigjährigen Krieg.

Gerechte Strafe für einen Räuber

Die Bewohner der Saalkreisdörfer hatten im Dreißigjährigen Krieg unter den fremden Kriegsknechten besonders zu leiden. Ausgeplündert und all ihrer Habe beraubt, auch Vieh und Kornvorräte, so lebten sie dahin, mut- und kraftlos. Manchmal war monatelang Ruhe, und die Bauern und Handwerker schöpften erneut Hoffnung. Sie bestellten ihre Äcker. Brot wurde gebacken und was zerstört war, wurde wieder aufgebaut. Doch neue Horden der Kriegssoldateska brachen in die Dörfer ein, und das Leid begann von neuem.

An einem Sonntag, zu Anfang des Jahres 1636, die Wallensteinschen Kriegshorden waren vor Wochen weitergezogen, fand nach langer Zeit wieder eine Veranstaltung in der Zscherbener Kirche statt. War es eine Hochzeit oder Taufe? Plötzlich war Lärm an der Pforte. Ein schwedischer Reiter in voller Rüstung war wohl allein auf Raub ausgezogen und hatte versucht, mit seinem Pferd in das Kircheninnere einzudringen, um diese zu plündern. Dabei hatte er nicht bedacht, daß die Pforte sehr niedrig war. Er rannte sich den Kopf ein und fiel tot zu Boden. Die Bürger sahen das als eine gerechte Strafe an.

Wahrscheinlich hat sich dieses oder ein ähnliches Ereignis während des Dreißigjährigen Krieges in Zscherben abgespielt. Man erzählt sich noch heute davon. Diese Geschichte wird aber an ein Relief aus Stein geknüpft, welches neben der Kirchpforte eingemauert ist. Angeblich soll es zum Gedenken an diese Begebenheit gefertigt sein. Das stimmt allerdings keineswegs, der Stein ist viel älter. Er stellt einen Reiter mit Helm dar, in der Rechten hält er ein riesiges Schwert. Über ihm befindet sich ein Kreuz zwischen eingeritzten Ranken. Die Zeit seiner Entstehung ist das 11. Jahrhundert.

Was dieser Stein bedeutet und warum er liegend an der Kirchenmauer eingelassen wurde, kann man nicht mehr ergründen. Er scheint jedoch ein Bestandteil der ältesten Zscherbener Kirche gewesen zu sein und an die Christianisierung der Heiden in diesem Gebiet zu erinnern.

*

Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges sind nun das Gesprächsthema zwischen meiner Frau und mir. Angst, Hunger, Schrecken und Mutlosigkeit hatte sich damals überall verbreitet. Wir unterhalten uns über die Schicksale der Menschen damaliger Zeit. Einen Ruheplatz haben wir auf der Westseite des Petersberges gefunden. Es ist

der Brautstein

Ein etwa drei Meter langer Porphyrblock, wenige Schritte westlich vom Turm der Kapelle, wird der Brautstein genannt. Jungvermählte pflegten sich auf ihn niederzusetzen, wenn sie nach der Trauung die Kirche verlassen hatten.

Unser Blick geht von dieser Stelle aus in Richtung Domnitz, Dornitz und Rothenburg und schweift hinüber zum Saaletal nach Wettin.

Ein typisches Beispiel der schlimmen Zeit des Dreißigjährigen Krieges gibt eine Geschichte kund, die sich in den Wäldern um Dornitz zugetragen hat. Sie ist gleichzeitig auch Hoffnung in jener Zeit der tiefsten Demütigung der Saalkreisbewohner.

Hüttenmeister Jochen Thim zu Dornitz

Ein trügerischer Frieden lag über den Dörfern des Saalkreises. Das Jubilieren der Lerchen über dem heranreifenden Korn konnte nicht darüber hinwegtäuschen, daß es im Lande brodelte. Fremde Kriegsknechte zogen durch; Räuberbanden machten die Straßen unsicher.

Man schrieb das Jahr 1621, als der Administrator des Erzstiftes Magdeburg, Christian Wilhelm, Sohn des Kurfürsten Joachim Friedrich von Brandenburg, den Kupferschieferbau in Rothenburg, Wettin, Könnern, Dobis und Döblitz wieder instand setzen ließ, um Schiefer zu brechen. Die alte Bachmühle am Sixtbach bei Dornitz erwarb er für 2000 Gulden vom Bachmüller Melchior Dorn und ließ diese zu einer Schmelzhütte ausbauen. Am 25. Februar 1622 fing man an zu schmelzen.

Einen der besten Hütten- und Schmelzmeister ließ der Administrator aus Eisleben kommen. Es war Jochen Thim, ein Mann von kräftiger Statur, immer fröhlich und zufrieden und freundlich gegenüber seinen Untergebenen.

Bald heiratete er Sabine, die Schwägerin des Richters Lorenz Zorn aus Dalena, und das Glück schien vollkommen. Es gab aber einen üblen des Landes verwiesenen Burschen, Jürgen Pfeiffhaus, der Raubjäger genannt. Dieser hatte ein Auge auf Sabine geworfen. Ehe er aber aus dem Blickfeld verschwand, drohte er Jochen Thim und allen Leuten aus Dornitz, Domnitz und Dalena furchtbare Rache.

Als die Soldateska Wallensteins ins Land fiel, hatte er sich dieser angeschlossen und raubte bei einem Überfall in der „Hölle“ zwischen Morl und Beidersee Sabine, die Frau Jochen Thims. Beide waren vor den Wallensteinschen auf der Flucht nach Eisleben. Der Hüttenmeister wurde zusammengeschlagen, und man ließ ihn liegen. Erst nach vielen Stunden kam er zu sich.

In der versteckten Hütte, in den Wäldern zwischen Dornitz und Domnitz, sammelte Thim seine Hüttenleute und organisierte einen bewaffneten Widerstand gegen die plündernden und mordenden Banden. Immer aber auf der Suche nach seiner Frau. Sabine wurde unter erbärmlichen Bedingungen vom Raubjäger Jürgen Pfeiffhaus in Löbejün gefangengehalten.

Ein mitleidiger Junker, Joachim von Köhler, befreite sie aufgeheimnisvolle Weise. Sabine, abgemagert, dem Tode nahe schleppte sich zu ihrem Mann in das Versteck bei Dornitz.

Der Hüttenmeister hatte aber noch keine Ruhe. Wo er mit seinen Leuten den Raub- und Mordbanden begegnete, bekämpfte er sie. Eines Tages erfuhr er von einem geplanten Überfall auf die Mühle bei Dornitz. Der Raubjäger war der Anführer. Sofort machte er sich mit seinen Hüttenleuten auf und vernichtete dort die ganze Bande. Sein ärgster Feind war nun tot.

Die Pest wütete jetzt im ausgeplünderten, trostlosen und tot daliegenden Saalkreis. Löbejün zählte nur noch 300 Einwohner. ln Domnitz waren es nur noch 15. Zu dieser Zeit gebar Sabine einen Sohn. Kurze Zeit darauf stand die Hütte im Dornitzer Wald für immer leer. Der Hüttenmeister war mit seiner Frau und seinem Sohn fortgegangen.

Sein ehemaliger Hüttenjunge aus Dornitz behauptete, seinen Hüttenmeister lange nach Beendigung des Krieges in Eisleben getroffen zu haben. Dieser aber hat ihn nicht erkennen wollen und hat auch gesagt, er wäre nicht Jochen Thim. Doch lud er den ehemaligen Hüttenjungen Andres zu sich in sein Haus ein. Söhne und Töchter empfingen Andres. Die Hausfrau war vor Jahren gestorben. Nun ließ sich der greise Mann aus Eisleben von den Geschehnissen im Saalkreis berichten. Aufmerksam hörte er zu.

„Ich schwöre es“, sagte der nun alte Hüttenjunge, wenn er diese Geschichte im Krug von Möderau, der dicht neben seinem Hofe lag, erzählte, „es war unser Hüttenmeister und kein anderer.“

Die Straße, die Jochen Thim mit seiner Familie damals zur Flucht benutzte, war eine der gefährlichsten Straßen. Besonders dort, wo er überfallen wurde, diese Stelle nannte man die Hölle.

Die Hölle

Zwischen Morl, Möderau und Beidersee lag bis um das Jahr 1000 ein großer und tiefer See. Als dieser mit der Zeit abgeflossen,

blieb ein tiefer Morast zurück, von dem die Dörfer Morl (Moortal) und Möderau (Moderaue) ihre Namen erhalten haben. In diesem Moor entwickelte sich ein wilder Wald, durchsetzt von vielen Sümpfen.

Östlich durchzog das Moor die Straße nach Magdeburg und Halberstadt. Mit Steinen und Baumstämmen befestigt, versank diese Straße aber immer wieder im Morast bei Schneeschmelze und Regengüssen. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts gab es noch Wölfe und Bären in dieser Gegend. In diesem Sumpfwald lauerten Diebe, Räuber und anderes Gesindel, um Vorüberfahrenden ihre Habe abzunehmen und sie auch umzubringen. Dieser Teil der Straße erhielt daraufhin den Namen „Hölle“. Fuhrleute machten lieber einen großen Umweg.

Seit 1589 versuchte man den Weg durch die „Hölle“ besser zu befestigen. Es war aber vergebens. Spätere Entwässerung führte dann allmählich zu festerem Untergrund. In den Jahren 1795 bis 1800 wurde dann diese alte Heerstraße zur Magdeburger Chaussee ausgebaut. Damit war die Gefährlichkeit der „Hölle“ ein für allemal verschwunden.

*

Viele Geschichten, Sagen und auch Volksbräuche gehen von diesem Lande, heute einem so friedlichen Lande aus. Wie Spielzeug verstreut liegen die Häuser unter uns. Es ist alles so ruhig und doch pulsiert das Leben überall, in allen Gemeinden, ein Leben friedlichen Schaffens.

Eine Taube streicht von den Ruinen ins Tal hinab. Ihr sanfter Flügelschlag klingt in die Musik des windigen Tages. Sind wir der hilfreichen Fee begegnet, der Fee der Fruchtbarkeit, der Fee der zwölf Nächte? Nur zu dieser Zeit erscheint sie, die…

Feentaube

In den „Zwölf Nächten“, zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, hörte man in der Nacht oft ein wunderbares Rauschen in der Luft. Es kam von Diemitz, einem heutigen Stadtteil im Nordosten von Halle, und zog über die nördlichen Dörfer des Saalkreises. Den Bauern war dieses Rauschen wohlbekannt, und sie freuten sich, weil ein fruchtbares Jahr darauf folgte.

Eine Frau von großer Schönheit verwandelte sich zu dieser Zeit in eine Taube. Diese flog über die Felder und Dörfer. Das Rauschen ihres Flügelschlages war weit zu hören. An den Füßen trug die Taube ein kleines Stühlchen, welches aus feinem Rohrschilf geflochten war.

Wo sie entlang flog, gedieh die Ernte wie nie zuvor. Besonders dort, wo sich die Taube niederließ, um sich auf dem Stühlchen auszuruhen, grünte und blühte es im folgenden Sommer besonders gut.

Am Morgen des Dreikönigstages, mit dem Licht der aufgehenden Sonne, wandelte sich die Taube wieder zur Feengestalt der schönen Frau. Und im Dämmerschein des winterlichen Abends verschwand sie und ward das ganze Jahr nicht mehr gesehen.

Eigentlich sollte man nach dieser schönen Sage nicht mehr an den Teufel denken. Aber diese Höllengestalt ist ja in früheren Zeiten nur so in der Gegend herumspaziert. Kein Wunder. wenn der Petersberg sein Zuhause war. Gekannt hat er auch alle und jeden und Wetten mit ihnen abgeschlossen. Meist verlor er allerdings dabei.

Die Teufelsstufe

Sie erzählt von einer Wette. die der Teufel gewann. In der wüsten

Feldmark Denitz zwischen Domnitz und Neutz bei Wettin liegt in der „Güldenen Breite“ ein großer Stein. Der Teufel soll ihn dort hingelegt haben. Und das kam so:

Um sein Können und seine Macht im Gebiet um den Petersberg zu beweisen, wettete er mit einem heiligen Mann, daß er von dieser Stelle aus nur einen Schritt bis zum Petersberg brauche. Der heilige Mann hat nicht erkennen lassen, ob er dem Teufel glaubte oder daran zweifelte. Er ließ ihm seinen Spaß. Mit einem gewaltigen Schritt war der Teufel auf dem Petersberg. Den Stein hat er als Wahrzeichen für diese Anstrengung hinterlassen.

In der Nähe der Stelle, wo der Teufel diesen Stein hingelegt hat, befindet sich die Gemeinde Neutz. Wir haben wunderschöne Erinnerungen an dieses schöne Dorf. Es sind die Erinnerungen an eine Wanderung im vergangenen Sommer. Inmitten von fruchtbaren Feldern, etwas versteckt, liegt diese Gemeinde. Wir besuchten das freundliche Neutz, um den Spuren einer merkwürdigen Sage nachzugehen.

Von Wettin kommend erreichten wir Neutz bei drückender Mittagshitze. Am Ortseingang zieht sich auf der rechten Seite ein etwa 6 Meter hoher Hang parallel zur Straße hin. Robinien spenden einen angenehmen Schatten. In der Grasmatte des Hanges zeigt sich hier und dort das darunterliegende Porphyrgestein. Über den Feldern links der Straße summten die Bienen und gaukelten Schmetterlinge. Ein Traktor tuckerte in einem Gehöft und dazwischen hörte man das langgezogene Gaag, Gaag einiger Hühner, eine friedliche Dorfstimmung.

Die unter Denkmalschutz stehende Kirche aus dem 14. Jahrhundert war unser Ziel. Dort soll sich um 1305 eine eigenartige Geschichte beim Bau der Kirche abgespielt haben. Es ist die Geschichte vom…

Basiliskenweibchen zu Neutz

Die Maurer stießen bei Ausschachtungsarbeiten auf ein brütendes Basiliskenweibchen, das mit einem auf dem Petersberg hausenden Männchen durch einen unterirdischen Gang verkehrte.

Das gestörte Basiliskenweibchen tötete die Arbeiter durch ihren giftigen Atem. Der Pfarrer, der das Untier beschwören wollte, fiel ebenfalls tot zu Boden.

Ein Kriegsmann, der des Weges kam, überwältigte das Basiliskenweibchen. Er hielt dem Tier einen Spiegel vor, das verbiß sich sofort in den Spiegel, weil es glaubte, einen anderen Basilisken vor sich zu haben, und so konnte der Krieger das Basiliskenweibchen töten.

Zum Andenken an dieses Ereignis wurde die Darstellung eines Basilisken auf der Kirchenfahne und dem Siegel des Schultheißen aufgenommen. Ein Steinrelief, einen Basilisken, ähnlich einer Eidechse mit Flügeln, stand bis 1750 im Inneren der Kirche. Ein zweiter Stein ist noch heute zu sehen. Auf ihm sind fünfzehn runde Eier dargestellt. Gleich am Kircheneingang rechts in der Mauer ist er eingelassen.

Ein schöner Brauch aus dem Dorf Lettewitz, das zur Gemeinde Neutz-Lettewitz gehört, wird in unserer Erinnerung nach wach.

Bischof und Schellenmoritz in Lettewitz

In Lettewitz bei Wettin wurde zu Pfingsten ein Knecht ganz mit Laubzweigen geschmückt und ein anderer in umgekehrte Pelze gekleidet. Der erste wurde „Bischof“ genannt, der zweite „Schellenmoritz“. Sie gingen im Dorf von Haus zu Haus und baten um Gaben zu einem großen Mahl. Die Bauern schenkten ihnen Eier, Speck, Semmeln und was sonst noch gut schmeckte. Zwei Männer begleiteten den „Bischof“ und den „Schellenmoritz“ und trugen die Gaben in einem großen Korb zur Schenke. Dort wurden die Gaben bei Wein und Bier verzehrt. Jeder, der gerade in die Schenke einkehrte, durfte an dem Mahl teilnehmen.

Beim Einsammeln der Gaben wurden die Knechte von einem Schwarm von Kindern und Jugendlichen begleitet, die der „Schellenmoritz“ durch allerlei Späße belustigte, indem er den Leuten ein Bein stellte, daß sie stolperten, die Kinder kniff und sie wohl auch ins Wasser warf. Nach dem Mahl folgte ein Tanz. Und erst zu Mitternacht war das fröhliche Treiben vorbei.

Eine Wanderung im vergangenen Sommer führte uns auch nach Rothenburg, einer interessanten Gemeinde an der Saale, im nördlichsten Teil des Saalkreises. Von unserem Platz auf dem Petersberg aus können wir Rothenburg nicht sehen. Es liegt tief im Saaletal. Eine riesige Serpentinschleife führt vom Ianggezogenen Hochplateau, welches sich vom Petersberg bis Rothenburg erstreckt, hinunter zur roten Stadt. Rot deshalb, weil viele der Gebäude aus dem roten Sandstein, welcher als Konglomerat das Saaleufer säumt, erbaut sind.

Seit dem 15. Jahrhundert ist in Rothenburg die Industrie zu Hause. Damals war es der Bergbau. Man schürfte nach Kupfer. In Rothenburg befand sich eine Schmelzhütte. Heute prägt das industrielle Bild Rothenburgs der VEB Draht- und Seilwerk.

Was wir von unserem Beobachtungspunkt so ungefähr erkennen können, ist die Höhe der Straße nach Rothenburg. Auf dieser Straße, am Abzweig nach Dössel, soll es nicht ganz geheuer sein.

Die Sage vom wilden Birnenbaum

In früheren Zeiten stand dort ein Ort, der von Feinden völlig zerstört wurde. Der letzte Bewohner des Ortes soll nun mittags und nachts um die zwölfte Stunde ohne Kopf dort umherirren und die Vorübergehenden erschrecken. Es ist die Stelle, wo ein alter Birnenbaum heute noch steht. Er soll ein Sämlingsnachkomme eines Birnenbaumes des verschwundenen Ortes sein.

Der schönste Saaleabschnitt überhaupt sind die Sandsteinfelsen des Oberkarbons bei Rothenburg. Wenn die Sonne am Abend darauf scheint, leuchten sie in allen Spielarten der roten Farbskala. Als wir damals die Saale auf der Fähre Rothenburg überquerten, gluckerte es aus der Tiefe empor. Sind es Gasblasen des schlammigen Grundes? Oder sind es die Saalenixen, die am Grunde umherwirtschaften? Denn Nixen und Nixe soll es ja geben.

Die Sage vom Nix von Rothenburg

Ein Bauer aus Rothenburg hatte, als er auf dem Weg nach Halle war, einst eine eigenartige Begegnung. Unterwegs traf er einen Mann, der erzählte ihm, er sei der Nix von Rothenburg und habe dem Nix von Giebichenstein für 14 Tage seine Frau ausgeborgt, damit sie dessen Haushalt halte, weil die Nixe vom Giebichenstein krank sei. Jetzt seien aber schon 16 Tage vergangen und seine Frau ist noch nicht zurück. Darum habe er sich aufgemacht sie heimzuholen und dem Giebichensteiner Nix zu zeigen, wie es denen ergeht, die nicht Wort halten.

Als der Nix in Giebichenstein vom Bauer schied, sagte er ihm, er möge darauf achten, ob ein Blutfleck auf der Saale zu sehen ist. Das sollte das Zeichen sein, daß einer von ihnen, er oder der andere Nix, im Kampfe getötet sei. Hierauf ging er über die Saale bis zur Mitte und verschwand im Wasser. Nach kurzer Zeit quoll helles Blut an die Oberfläche.

Wer aber getötet wurde, hat der Bauer nie erfahren.

Nie erfahren wird man auch jemals, ob sich auf dem Grunde der Saale bei Rothenburg ein Schatz befindet, der…

Goldschatz der Franzosen.

Einst ging eine Holzbrücke über das Wasser. Beim Rückzug der Franzosen 1813, nach der Völkerschlacht bei Leipzig, ging diese Brücke in Flammen auf. Die Franzosen, so erzählt man, haben sie in Brand gesteckt, damit ihnen niemand über die Saale folgen konnte. Beim Übergang über die Saale haben sie eine Kassette mit einigen tausend Luidors verloren. Es war die Kriegskasse. Sie soll noch heute auf dem Grund des Flusses liegen.

Die Napoleonschmiede

Eine andere Erzählung aus der Zeit der Völkerschlacht bei Leipzig berichtet:

„Von den in der Völkerschlacht bei Leipzig geschlagenen französischen Truppen flüchtete auch ein gewisser Teil über Rothenburg hinweg . . .“, schreibt zu Ende des 19. Jahrhunderts der Urgroßvater des Herrn Tarlatt aus Rothenburg.

In der von ihm verfaßten Chronik finden sich wertvolle Hinweise zu den Geschehnissen in und um Rothenburg. Der Chronist schreibt in seiner Einleitung, daß er sich auf verschiedene Quellen stützt, die den Zeitraum von 940 Jahren beschreiben. Die Chronik des Pfarrers D. Wilke von 1832, als eine der Quellen, gibt unter anderem Auskunft über die Zeit, als Napoleon nach der Niederlage bei Leipzig über die Saale flüchtete. Die Beschreibung des Gebietes östlich der Saale zwischen Rothenburg und Dobis ist ein hochinteressanter Abschnitt der Chronik.

Dort, wo jetzt die Fähre Brucke die beiden Saaleufer verbindet, befindet sich auf Rothenburger Seite in den Bergen ein Taleinschnitt, früher bekannt als Tannengrund. Uralte Nadelbäume standen dort. Um 1813 wurden diese Bäume gefällt. Es waren aber keine Tannen, sondern Lärchen, die im Volksmund als Tannen bezeichnet werden. Später wurde dieser Grund mit Obstbäumen und Nußbäumen bepflanzt.

Noch heute stehen einige alte Nußbäume dort. In der auch als Nußgrund bekannten Landschaft befand sich ehemals das Dorf Windheim oder auch Winheim genannt. Es erinnert an ein altes Weinanbaugebiet.

Ehe die Rothenburger Amtsziegelei dort gebaut wurde, deren Gebäude noch jetzt stehen und als Wohnung und Stallung genutzt werden, stand vor dem Dörfchen Winheim noch eine Schmiede. Sie hatte sich in der Familie Hellbach durch mehrere Generationen vererbt. Der Grund wurde daher auch Hellbachgrund genannt. Die Bezeichnungen Trippstrillergrund, Strippstrullergrund oder Strullergrund sind auch bekannt. Als die Höhen noch bewaldet waren, soll ein Bach „strullernd“ ins Tal gerieselt sein.

Die Schmiede der Familie Hellbach stand noch als Napoleon „von Gott geschlagen“ aus dem russischen Winterfeldzug heimkehren mußte. Um unerkannt durch Deutschland zu kommen, eilte der Flüchtling als Bauer verkleidet mit einem Pferdeschlitten auf einsamen Wegen seinem Heere voran. Dabei kam er auch über Rothenburg, wo er in der Hellbachschmiede seine Pferde beschlagen ließ. Die Wartezeit nutzte er, um sich am Schmiedefeuer zu wärmen. Der Sohn des Schmiedes soll in diesem Bauersmann den Kaiser Napoleon erkannt haben. Man wagte aber erst von der Einkehr Napoleons in der Schmiede zu erzählen, als die Nachricht vom allgemeinen Rückzug der Franzosen bekannt wurde.

Seitdem aber nannte man diese Schmiede die Napoleonschmiede. Diese Schmiede hatte sich damals auf die Anfertigung von Werk-. zeugen, die im Bergbau und Steinbruch gebraucht wurden, spezialisiert. Der Bergbau bestimmte über lange Zeit den Aufstieg einiger Gemeinden im Saalkreis, so auch der Stadt Wettin.

Ein Petersberger Bürger zeigt uns die Richtung. Irgendwo dahinten, genau westlich des Petersberges, liegt diese schöne alte Stadt. Die ersten urkundlichen Überlieferungen beginnen 961. Die Nachfolger der fränkischen Gaugrafen, die auf der „vitin civitas“ als Burggrafen herrschten, nennen sich ab 997 „Grafen von Wettin“. Dieses Geschlecht bestimmte die Geschichte Sachsens und Thüringens, ja eigentlich ganz Deutschlands mit.

Um das Jahr 1000 herum erhielten die Wettiner die Grafschaft im Nudzicigau, zu dem auch der Petersberg gehörte. Nachdem es Jahre zuvor nicht gelungen war, die Wenden, die das ostsaalische Gebiet bewohnten, zum Christentum zu bekehren, ließen die Wettiner an Stelle der ehemaligen Holzkapelle auf dem uralten Kultplatz eine kleine runde Kapelle aus Stein errichten. Sie diente zur Taufe der Heiden.

Noch zu Beginn des 12. Jahrhunderts hatte das Christentum in den um den Petersberg liegenden und von Wenden bewohnten Dörfern so gut wie keinen Fortschritt gemacht.

Graf Dedo von Wettin beschloß diesem Zustand abzuhelfen, indem er um 1120 auf dem Berg ein Augustiner Chorherrenstift begründete. Um seine Bedeutung zu erhöhen, stattete er es mit einer kostbaren Reliquie aus. Einem Stück „Holz vom Kreuze Christi“, das er von einer Wallfahrt aus dem Heiligen Land mitgebracht hatte.

*

Doch blicken wir noch einmal nach Wettin. Auf die Zeit, da Wettin fast ausnahmslos eine Bergarbeiterstadt war. Um 1466 entdeckten die Bergleute auf der Suche nach Kupferschiefer ein reiches Steinkohlelager. Es war die Zeit unter Erzbischof Friedrich IV. lm Lehnbuch des Erzbischofs wurden allerdings schon 1456 die „Kolberge“ bei Wettin erwähnt. In einem ebenen Gebirge streicht das Wettiner Steinkohleflöz im Gebiet des Saalkreises von Löbejün über Brächwitz bis nach Dölau. Von den drei bis vier Schichten lag das „hohe Flöz“ ungefähr vierzig Meter tief und war bis zu zwei Meter mächtig.

Mit diesem Schatz wußte man allerdings nichts anzufangen, und die Schächte wurden stillgelegt. Zweihundert Jahre später ließ der Administrator Christian Wilhelm die Schächte wieder öffnen und das Bergwerk wieder aufnehmen.

Die Halden nördlich von Wettin erinnern heute noch an die Zeit der Bergwerksindustrie. Die Steine der Halden zeugen von längst vergangener Zeit, wie auch die Steine der stolzen Burg über der Saale. In ihren Gemächern soll eine weiße Frau wehklagend umherwandeln. Immer, wenn sie erscheint, scheidet ein Bewohner der Burg aus dem Leben. Am bekanntesten ist aber die Sage von der..

Mönchen-Kammer

Drei Mönche von sehr kleiner Gestalt mit grauem Haar und faltigem Gesicht, am Gürtel hatten sie ein großes Schlüsselbund hängen. Sie gingen, der eine auf dem Amte, der andere auf der Burg und der letzte in der Schäferei, um. Sie spendeten Menschen und Tieren Segen und wachten über das Eigentum der besitzenden Herren.

lm „Winkel“, dem in einem spitzen Winkel zulaufenden Gebäudeteil der Unterburg, hatte der zweite Mönch seine Kammer, die noch heute Mönchenkammer benannt wird.

In der Wettiner Oberburg bildet die VVB Tierzucht in einer Spezialschule, der einzigen dieser Art in der DDR, ihren Schäfernachwuchs aus. Es ist immer noch ein Stück Romantik, einen Hirten mit seiner Herde zu beobachten, wie wir es soeben erleben. Von unserem Platz aus sehen wir einen Schäfer mit seiner Herde. Über die abgeernteten Acker westlich des Petersberges führt er die Schafe hinweg. Uns kommen dabei zwei reizende Geschichten in Erinnerung, Schäfergeschichten.

Der Schäfer und die Nixe

Ein Schäfer aus Wettin hatte sich in eine Nixe verliebt und wohnte lange Zeit auf dem Grunde der Saale. Er sehnte sich aber sehr bald nach seinen Verwandten, Freunden und seiner Schafherde und bat seine Frau darum, noch einmal auf die Erde zurückkehren zu dürfen. Nachdem er ihr gelobt hatte wiederzukommen, gestattete sie es ihm. Doch schwor sie, sich schwer zu rächen, wenn er sein Wort breche.

Dem Schäfer gefiel es oben auf den grünen Wiesen bei seinen Schafen so sehr, daß er beschloß, wieder seine Schafe zu hüten und nicht zur Nixe zurückzukehren. Einem Brunnen, einem See oder dem Ufer der Saale kam er nun nicht mehr zu nahe, fürchtete er doch die Rache der Nixe.

Eines Tages beim Schafehüten, es war sehr heiß, bekam er großen Durst. Da sah er eine kleine Wasserlache am Wege. „Hier“, dachte er, „kann sie dir nichts anhaben“, und bückte sich, um zu trinken. Kaum hatte er mit seinen Lippen das Wasser berührt, so fühlte er kalte glitschige Hände im Genick und hörte ein heiseres Kichern, an dem er die Nixe erkannte. Sein Gesicht wurde fest ins Wasser gedrückt und so klein die Lache war, verschwand er darin und lebt seitdem wieder bei der Nixe.

Der Hirte und die Kröte

Es war vor vielen, vielen Jahren, als zwischen der Dölauer Heide und der Stadt Wettin die Schäfer noch Begegnungen mit Märchengestalten hatten. Zu einem jungen Hirten kam nun an zwei Morgen hintereinander eine Kröte, die ihn jedesmal freundlich grüßte. Am dritten Morgen bat sie ihn, er möchte sie doch küssen.

„Warum sollte ich dich küssen, du häßliches Tier?“ Der Hirte sah die Kröte geringschätzig an und wollte mit seiner Herde weiterziehen „Halt, warte nur“, rief die Kröte, „wenn du mich küßt, werde ich erlöst und heirate dich.“ Da graute es ihn, und er zog schnell weiter. Am vierten Morgen, die Sonne war eben aufgegangen, saß der junge Hirte bei seiner Herde, als ihm im hellen Sonnenlicht ein wunderschönes Mädchen entgegen kam. Mit trauriger Stimme sprach sie ihn an: „Warum hast du mich nicht geküßt? Ich war eine Kröte. Vorher war ich eine reiche Prinzessin, aber du hast mich nicht erlöst, und ich kann es auch nie mehr werden.“ Da zog eine schwarze Wolke vor die Sonne. Die Prinzessin war verschwunden. Im Gras aber hüpfte, plitsch, platsch, eine dicke warzige Kröte.

*

Mit einer merkwürdigen Geschichte aus Wettin möchten wir uns von dieser Stadt verabschieden und uns zwei interessanten Gemeinden an der Saale zuwenden. Wir hatten sie zwei Jahre vorher bei einer Saalewanderung aufgesucht, Salzmünde und Kloschwitz. Irgendwo dahinten am Horizont, hinter Wettin‚ ist Kloschwitz zu suchen. Die pyramidale Halde bei Johannashall hebt sich aus dem Dunst bläulich hervor. Salzmünde liegt etwas zu tief im Tal. Sehen können wir es vom Petersberg aus nicht. Die Sicht ist allerdings auch nicht sehr klar. Doch zunächst zu der Wettiner Geschichte.

Das Erdbeben von Lissabon

Im Jahre 1757 wurde Lissabon durch ein Erdbeben zerstört. Die Auswirkungen dieses Erdbebens sollen in Wettin zu spüren gewesen sein. Ein Schiffer, mit Namen Demmer, lag mit seinem Frachtkahn in Wettin vor Anker. Plötzlich erhob sich bei windstillem Wetter eine hohe Welle im Fluß. Der Kahn wurde mit dieser Welle hochgehoben. Danach war die Saale ruhig wie zuvor.

Salzmünde liegt dort, wo die Salzke in die Saale mündet, südwestlich von unserem Schauinsland, dem Petersberg. Umgeben ist dieser Ort von drei Höhen der Ausläufer des mansfeldischen Hochplateaus, dem Schloßberg, dem Bierhügel und dem Ölberg. Die Herkunft der Namen Schloßberg und Bierhügel sind bekannt. Woher der Name Ölberg kommt, ist nicht genau zu klären. Wahrscheinlich gab es dort eine Ölmühle. Warum der westlich von Salzmünde ansteigende Berg Bierhügel heißt, erzählt folgende Sage über einen alten Brauch, der noch vor wenigen Jahren gepflegt wurde.

Himmelfahrtsscheune und Bierhügel

In Fienstedt feierte man zu Himmelfahrt ein Fest. In einer eigens dazu hergerichteten Scheune, der „Himmelfahrtsscheune“, wurden 7 Eimer Bier getrunken und bis in die Nachtstunden musiziert und getanzt. Dieser Brauch soll auf folgende Begebenheit zurück- führen:

Eine Königin mit Namen Elisabeth kam vor 700 Jahren nach Fienstedt. Die Einwohner bereiteten ihr einen würdigen Empfang und stellten zur Erfrischung 7 Eimer Bier für die Königin mit ihrem Gefolge bereit. Darüber war die Königin Elisabeth hoch erfreut und erließ daraufhin den Bauern von Fienstedt für alle Zeit die Steuern unter der Bedingung, alljährlich am Himmelfahrtstag ihr zu Ehren 7 Eimer Bier bei einem Fest zu trinken. Sollte dieser Brauch aber nicht mehr gepflegt werden, sind sie verpflichtet, der Obrigkeit den zehnten Teil ihres Einkommens, ein schwarzes Rind mit weißer Blässe, einen Ziegenbock mit vergoldeten Hörnern und ein vierspänniges Fuhrwerk voll Semmeln zu entrichten.

Dieser Brauch war noch in Krimpe, Gorsleben, Zörnitz und Gödewitz bekannt. In Gödewitz wurde aber keine Himmelfahrtsscheune hergerichtet. Man ging auf einen Hügel bei Salzmünde, der noch heute „Bierhügel“ genannt wird.

*

Bei Brachwitz, einer Gemeinde östlich von Salzmünde, tritt die Saale in unseren Kreis, dem Saalkreis, ein. Dort und im Dorf Schochwitz gab es einen alten Brauch.

Das Brautsuchen

In Schochwitz und Brachwitz verkleideten sich zu Pfingsten ein Bursche und ein Mädchen und versteckten sich außerhalb des Dorfes im Gebüsch oder hohen Gras.

Das ganze Dorf zog nun aus, das „Brautpaor“ zu suchen. Musikanten begleiteten sie dabei. Wenn das Paar gefunden war, umringte es die ganze Gemeinde und neckte sie mit Andeutungen auf ihr Verlöbnis und ihre spätere Hochzeit. Mit Musik und Jubel ging es dann ins Dorf zurück. Bis zum Abend wurde ein fröhliches Fest gefeiert. Es wurde getanzt, getrunken, gescherzt, gelacht und das Brautpaar schmiedete Pläne für die Zukunft. Das Paar wurde auch Prinz und Prinzessin genannt. Meist verkleideten sie sich als solche. Ein schöner alter Brauch, bei den jungen Schochwitzern und Brachwitzern wohl nicht mehr bekannt. Die älteren Bürger können sich nur dunkel daran erinnern.

*

Als wir damals das Saaletal durchwanderten, konnten wir nicht im einem idyllischen Heidedorf vorbeigehen. Lieskau. Es sind schon einige Kilometer Umweg gewesen, aber es hat sich gelohnt. Doch zuvor, gleich am Anfang der Salzmünder Straße in Richtung Dölau, entdeckten wir eine uralte Quelle, die noch heute ihr schmackhaftes Wasser in einem kleinen Rinnsal abgibt.

Die Überroder Quelle

Von allen guten Wassergeistern ist Salzmünde noch nicht verlassen. Diese kleinen Fabelwesen haben viele Jahre eine Quelle, deren Wasser rein und klar fließt. bewacht und sie vor den Augen der vorüberfahrenden und -gehenden Leute versteckt. Am Ortsausgang von Salzmünde liegt sie rechterhand im Apfelgrund. Diese Flur gehörte zur wüsten Dorfstätte Überrode, dessen Mark zu je einem Viertel an Schiepzig, Benkendorf, Salzmünde und Zappendorf fiel. Mauerreste und einen Keller, die Überreste des Ortes Überrode, fand man noch um 1830. Die Quelle bei der Wüstung wurde 1806 mit Sandsteinen eingefaßt.

Der Heimatforscher Schulze-Gallera berichtete im Jahre 1913, diese eingeschlagene Jahreszahl (1906) im obersten Sandstein gesehen zu haben. Die oberen Sandsteine fehlen heute und damit dieser alte Stein.

Zur Pflege der Quelle und des Grabens waren 14 Familien der 4 genannten Orte verpflichtet. Alle Jahre vor Himmelfahrt reinigten sie den Grund. Sie hatten dafür die Nutznießung einer Wiese. Jedes Jahr nutzten sie 2 Familien, die dafür den übrigen 12 eine Mahlzeit ausrichten mußten.

In heißen Sommermonaten holten sich die Schiepziger Bürger sogar Wasser vom Quell. Das spricht für die gute Qualität des Wassers.

An der Quelle, die leider zugewachsen und daher kaum zu finden war, haben wir uns auf unserer Wanderung erfrischt. Etwa nach 20 Minuten erreichten wir auf der Salzmünder Straße den Mordweg, das ist der Abzweig nach Lieskau.

Der Mordweg bei Lieskau

Er hat seinen Namen von einer tatsächlichen Begebenheit. Den Mädchen und Burschen, die in der nicht motorisierten Zeit noch zu Fuß von Schiepzig nach Lieskau zum Tanz gingen, war der Weg, der von der Salzmünder Straße nach Lieskau abzweigt, unheimlich. Als Mordweg oder als Mordgrund ist er heute noch bekannt.

Der Sohn des Schiepziger Kantors wurde auf diesem Weg am 11. September 1858 irrtümlich durch einen Meuchelmörder erschossen. Die Kugel hatte einem anderen gegolten. Die Gemeinde Schiepzig hat an der Mordstelle einen etwa 40cm hohen Gedenkstein errichten lassen. Auf dem roten Sandstein ist noch deutlich die eingemeißelte Inschrift zu lesen, welche lautet: „Hier fiel durch Mörderhand am 11. September 1858 Ernst Heinrich H a r n i s c h“.

*

Wer schon einmal auf der Höhe des Petersberges stand, wird unsere Begeisterung über die herrliche Aussicht begreifen. Es gibt in der Tat nichts in unserer näheren Heimat, was sich mit dem Rundblick vom Petersberg aus vergleichen ließe. Nachdem wir uns mit einem mitgebrachten Imbiß gestärkt hatten, verlassen wir nun unseren Platz am Brautstein, um uns von anderer Stelle aus weiter im Saalkreis umzusehen.

Südwestlich zieht sich das graugrüne Band der Föhren der Dölauer Heide hin. Einst gehörte die Dölauer Heide zum Saalkreis. 1929 wurde die Heide von der Stadt Halle käuflich erworben. Nur ein kleines Stück davon gehört noch zum Saalkreis, der Lintbusch. Das ist der westlichste Zipfel des Waldes. Das Heidedorf Lieskau liegt von den Saalkreisdörfern am nächsten dem Stadtkreis Halle.

Das Mönchsholz

Es ist ein Waldstück, das zwar zu Halle gehört, aber dadurch, daß Lieskau von dessen Bäumen gesäumt wird, mehr mit dieser Saalkreisgemeinde Verbindung hat. Es ist ein altes Lehn- und Eigentumsstück des Pauliner Klosters der Predigermönche aus Halle gewesen. In der Abgrenzung des erzbischöflichen Jagdgeheges vom Jahre 1470 steht bereits geschrieben: ,, . . . von Granau bis an der Mönchenholz.“

Dieses Stück Wald und das schmucke Heidedorf Lieskau verdienen wohl mehr Beachtung. Man fühlt sich in eine der schönsten UrIaubsgegenden‚ wie sie im Raum Berlin oder der Uckermark vorkommen, versetzt. Gepflegte Häuser und Straßen und ein prächtiges Waldstück mit feinstem Sandboden.

Zur Maienzeit präsentiert sich das Mönchsholz in voller Schönheit. Zwischen Kiefern, Eichen und Birken beleben junge Kastanien und buschförmige Traubenkirschen mit ihren weißen Blüten den Wald. Einen berauschenden Duft verbreitet die Bodenflora. Das Maiglöckchen beginnt zu blühen und vereinzelt leuchtet dazwischen das kräftige Gelb der Blüten des immergrünen Strauches‚ der Berberitze.

Die weißen Stämme der Birken und ihre zarten Blätter bringen frohe Stimmung in das Maienbild des Waldes. Die Weite Verbreitung und das häufige Vorkommen haben die heimische Birke zu einem für uns alltäglichen Baum gemacht. Ihre einmalige Schönheit wird schon gar nicht mehr gesehen. Und doch gibt es kaum etwas Eigenartigeres.

Wer sich ein wenig Phantasie bewahrt hat, erkennt zwischen dunklen Eichen die verzauberte Prinzessin Zorges, die in einem Berg bei Lieskau ihr unterirdisches Schloß bewohnt. Schwarz und weiß gekleidet erscheint sie dem Heidewanderer wie eine zierliche Birke.

Prinzessin Zorges erscheint um Mitternacht

Es blüht in den Tagen nach Neujahr der Schnee in den Wolken. Wie silbrig glitzernde Sterne streut er sich über das Land und verzaubert Wald und Dörfer in eine Märchenwelt. In alten Zeiten soll trotz klirrender Kälte, in den Januarnächten um Mitternacht, der Zorgesberg in der Dölauer Heide von unglaublichem Glanz erstrahlt sein.

Eine Prinzessin mit Namen Zorges wurde von ihren Verwandten in die Heide verbannt. Sie bewohnte dort ein unterirdisches Schloß von großer Schönheit in dem nach ihr benannten Zorgesberge. Sie verläßt es nur um Mitternacht, wenn die Turmuhr der Lieskauer Kirche die zwölfte Stunde schlägt. Mit dem Glockenschlag „1“ verschwindet sie dann wieder.

Vor vielen, vielen Jahren hat eine alte Frau die Prinzessin gesehen, als sie um Mitternacht von Köllme nach Halle ging. Um 12 Uhr öffnete sich der Berg, und heraus glitt ein gläserner Schlitten mit 4 weißen Pferden bespannt. Auf dem Prachtschlitten saßen Prinzessin Zorges und Damen und Herren, mit kostbaren Edelsteinen geschmückt. Die Zweige der verschneiten Bäume trugen helle Sterne und sprühten alles in gleißendes Licht.

Hoher Lohn wurde dem nächtlichen Wanderer, der ein gutes Gewissen hatte und der Prinzessin nicht auswich. Prinzessin Zorges bat nur darum, daß er zu ihrer Erlösung behilflich sei.

Einer anderen Sage nach hat sie schon manchen erschreckt, der um diese Zeit auf unrechtem Wege ging. Dabei war sie angetan mit einem schwarzen Kleide‚ weißer Schürze und schwarz-weiß gewürfelter Mütze. Am Gürtel trug sie ein großes Schlüsselbund. lm weißen Kleid auf schwarzem Pferd, begleitet von einem Hunde, wurde sie nach dem Granauer Holz reitend gesehen. Und weiter soll die weiße Frau, die man in der Geisterstunde bei Dölau in einer von Ziegenböcken gezogenen Kutsche fahren sah, keine andere gewesen sein als die Zorges-Prinzessin.

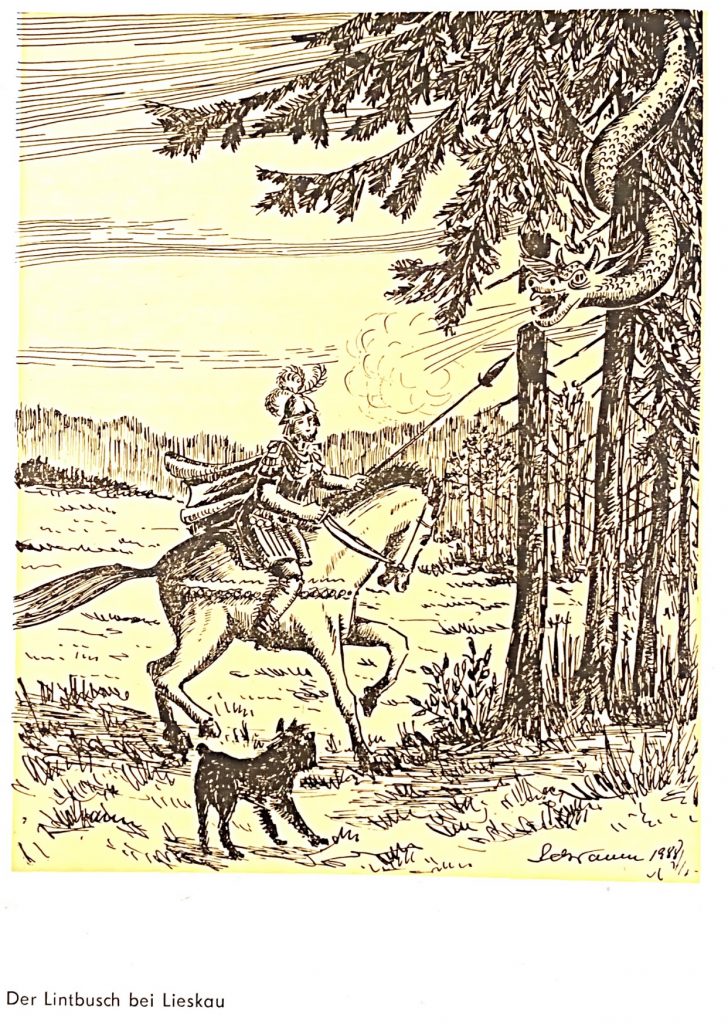

Der Lintbusch bei Lieskau

Das westliche Stück der Dölauer Heide bei Lieskau wird der Lintbusch genannt. Nach einer Fabel soll dort einst ein „Lintwurm“ gehaust, Mensch und Tier geraubt und verzehrt haben. Im 4. Jahrhundert befreite der Ritter Prinz Georg die Umgebung von diesem Tier. Dieser Ritter, katholischer Heiliger Sankt Georg, ist heute noch Schutzheiliger von Mansfeld und wird seit dem 12. Jahrhundert in der Kunst als Drachentöter dargestellt.

Die Pfingstmaien vom Lausehügel bei Lieskau

Zwischen dem Lieskauer und dem Köllmer Weg in der Dölauer Heide befindet sich ein Berg, der sich 115 m über dem Meeresspiegel erhebt. In früheren Zeiten, als die Burschen ihren Auserwählten noch Maien vor die Haustür stellten, trug dieser Berg ein Birkenwäldchen, aus dem vor jedem Pfingstfest Maien gestohlen wurden.

Waldarbeiter, die der Förster zu Pfingsten zur Wache aufgestellt hatte, trafen auch die Diebe an. Diese aber hatten, um den Verdacht von sich abzulenken, eine List erdacht. Sie erzählten den Waldarbeitern, daß sie Handwerksburschen und auf Wanderschaft seien und hier im Wald übernachtet hätten. Dann zogen sie sich vor den Wächtern aus und taten so, als ob sie sich gegenseitig von Ungeziefer befreiten. Die Waldarbeiter waren entsetzt und fürchteten, sie könnten auch Läuse bekommen. Schnell zogen sie wieder ab. Die Diebe konnten nun in Ruhe die Pfingstmaien schlagen.

Seit dieser Zeit aber wird der Berg der Lausehügel genannt.

Die Wolfsschlucht

Das Fluidum, das von den spätromantischen Bildern Ludwig Richters (1803—1884) ausgeht, kann man in natura beim Spaziergang in der Dölauer Heide erleben. Knochige Eichen stehen am Weg, deren Wurzeln sich am Hang in den Boden krallen und kleine Höhlen bilden. Man meint, es käme jeden Moment ein Wichtelmann aus diesem Unterschlupf. Eichhörnchen huschen am Baum empor, und das Gebrumm der Käfer, das Jubilieren der Vögel runden diese märchenhafte Stimmung ab.

Die Wolfsschlucht, ein enger Talweg zwischen Bischofswiese und dem Tonberg, hat ihren Namen tatsächlich von einst hier vorgekommenen Wölfen. Noch bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es sie. Damals mußte der Dölauer Küster, mit einem Spieß bewaffnet, den Pfarrer von Lettin bis zur Wolfsschlucht geleiten, wenn dieser zu Amtshandlungen nach Nietleben ging. In der Wolfsschlucht empfing der Nietlebener Küster den Pfarrer und geleitete ihn weiter. Für das Geleit zum Schutz gegen die Wölfe erhielt der Dölauer Küster sogenannte „Wolfsbrote“. Dieser Wolfszins wurde noch bis 1880 von einigen Familien in Dölau entrichtet.

Diese Heimatsagen aus der Lieskauer Umgebung gehören genauso zum Saalkreis einerseits wie zur Dölauer Heide andererseits. Die Grenze vermischt sich ebenso wie die Grenze zwischen Mönchsholz in der Gemeinde Lieskau.

Auf der Wanderung damals hatten wir uns den reizendsten Abschnitt entlang der Saale bis zuletzt aufgehoben. Die Saale, die unserem Kreis den Namen gibt, durchzieht eines der schönsten Flußtäler im mitteleuropäischen Raum. Vielfältig sind die Landschaftsbilder. Bewaldete Höhen und steile Felsen an ihrem Ufer gehen über zu lieblichen Höhenzügen mit Obst- und Weingärten‚ klingen dann aus mit fruchtbaren Wiesen und Ackern. An Städten, Dörfern, Burgen und Schlössern vorbei windet sich der viel besungene Fluß durchs Land.

Viele Sagen, Lieder und Gedichte um die Saale beschreiben die Anmut und Romantik dieses Flusses, dessen Bett in vielen hunderttausend Jahren entstand. Die Saale entspringt auf der Höhe des Fichtelberges am Hang des großen Waldsteines, nahe dem Dörfchen Zell, rund 700 m über dem Meeresspiegel. Bei Hirschberg tritt sie in das Gebiet der DDR ein.

Bei Barby, nördlich von Bernburg, ergießt sich die Saale in die Elbe. Von der Quelle bis zur Mündung sind es 200 km Luftlinie. Durch die vielen Windungen hat der Fluß aber eine Länge von 427 km. In ihrem Lauf überwindet sie einen Höhenunterschied von 600 m.

Das Saaletal zwischen Wettin und Rothenburg bestimmt die Landschaft des Saalkreises. Neben dem Petersberg ist die Burg Wettin an der Saale zum Symbol des Kreises geworden.

Eine wahre Perle des Saalkreises aber ist die Gemeinde Kloschwitz. Von der „Himmelsleiter’“, einem steilen Aufstieg zur Klotzenburg, der ehemaligen Palisadenburg aus dem 9. Jahrhundert, hat man einen zauberhaften Rundblick. Kloschwitz ist ein Paradies für Camping- und Naturfreunde. Der ehemalige Bürgermeister hatte sich in dieser Richtung sehr engagiert. Die bekannte Salzquelle wurde zur Kneippanlage ausgebaut. Für Campingfreunde gibt es einen schönen Platz am Saaleufer und der Ausbau der Wanderwege im Naturschutzgebiet ist vorbildlich. Der Kloschwitzer Blütengrund, eine Talschneise im Ausläufer des Mansfelder Hochplateaus, ist alljährlich zur Baumblüte und zum Blütenfest der Gemeinde begehrtes Ausflugsziel. Es gibt von dieser Gegend aber eine schauerliche Sage.

Wegen einer Schnauze voll Futter

Der Wanderer, der durch den Kloschwitzer Blütengrund hinauf in Richtung Beesenstedt seinen Weg nimmt, fühlt sich zurückversetzt in die romantische Zeit der Wassermühlen. Die Mühlen sind zwar verschwunden, aber der Mühlbach rauscht und murmelt noch die Schneise hinunter zur Saale. Links und rechts steigen teils steil, teils sanft die Hänge an, bewachsen mit duftenden Gräsern und Kräutern. Was aber den Kloschwitzer Grund berühmt machte, sind die Apfel- und Kirschbäume zur Blütezeit. Ein süßer berauschender Duft durchzieht den Grund und die Lüfte sind voll Gesumm der Millionen Bienen, die von Blüte zu Blüte fliegen.

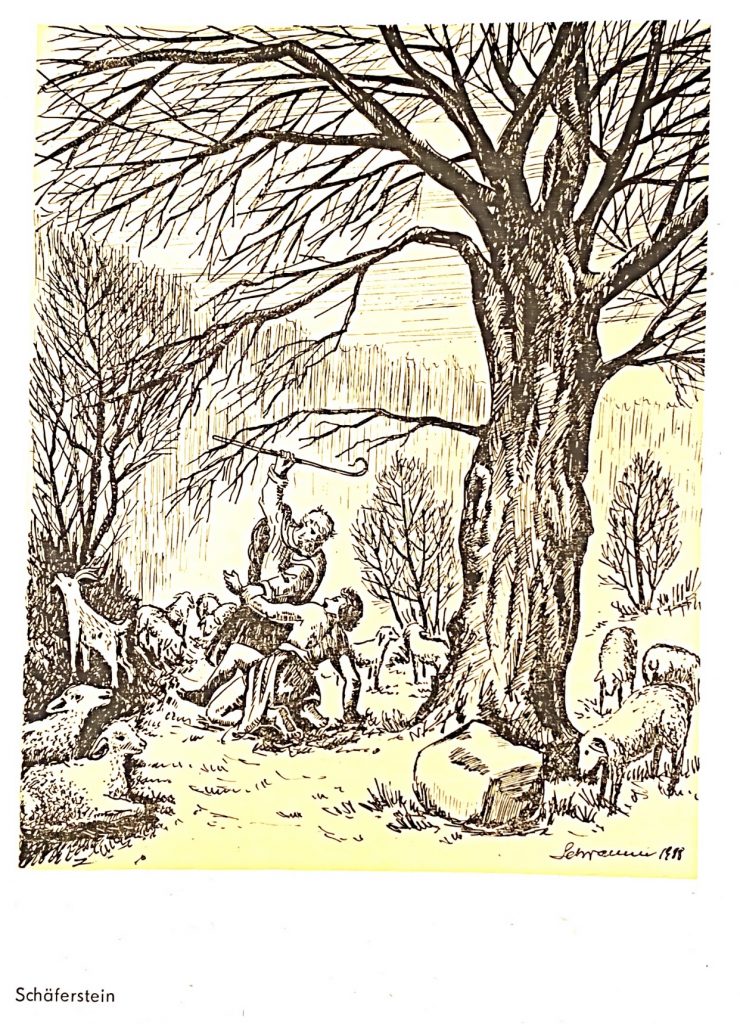

Ungefähr in der Mitte des Grundes zweigt der Mordgrund ab. Der Name paßt so gar nicht in die fröhliche Landschaft. Die Sage erzählt, daß vor Zeiten zwei Schäfer verschiedener Herren ihre Schafe dort weideten. Ein großer Stein markierte die Grenze der Weideflächen. Die Schäfer überschritten die Grenze nie. Die Schafe konnten natürlich nicht wissen, wo das Gras der anderen Seite anfing.

Als des einen Schafe nun eines Tages auf der fremden Seite ihr Futter holten, war der andere Hirte so erbost darüber, daß er den Schäfer gegenüber erschlug und ihn danach unter dem großen Grenzstein begrub. Noch heute heißt dieser Stein der „Schäferstein“. Die Leute sagen: „Und das alles wegen einer Schnauze voll Futter.“

Bevor wir damals Kloschwitz verließen, probierten wir von der Salzquelle. Das Wasser, klar und rein, schmeckte angenehm leicht salzig. In früheren Jahren wurde auch an dieser Stelle ein alter Brauch gepflegt.

Osterwasser holen

Das Osterfest ist besonders dazu angetan, das neue Leben zu begrüßen. Mit dem Osterfest verknüpfen sich volkstümliche Bräuche, die meist auf Frühlingsfeiern vor unserer Zeitrechnung zurückzuführen sind. Fruchtbarkeitssinnbilder, wie das Ei, das Lamm und der Hase wurden als Speise bereitet und dazu das Osterbrot gebacken.

Ostern‚ nach einer angeblich germanischen Frühlingsgöttin Ostara benannt, ist auch das älteste christliche Fest. Seit dem Konzil von Nicäa um das Jahr 325 wurde es auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond festgelegt.

Ein weit verbreiteter Brauch war das Osterwasserholen. Im Saalkreis z. B. war es noch in den 50er Jahren bekannt. Ältere Bürger aus Passendorf‚ Lettewitz und Kloschwitz erinnern sich daran. Das Wasser wurde an einer Quelle geschöpft. Zauberkräftig und gesundmachend soll es gewesen sein. Vor Sonnenaufgang wurde es geholt und dabei durfte nicht gesprochen werden, sonst verlor es seine Kraft. Eine Schale davon, geschmückt mit Weidenkätzchen, stellte man in der Wohnung auf, um böse Geister zu vertreiben. Man trank auch davon und wusch sich damit, dann war man das ganze Jahr sicher vor Krankheiten. Die Wirkung des Osterwassers ist natürlich Aberglaube. Die Nutzung aber der von der Gemeinde Kloschwitz eingerichteten Kneippanlage an der Quelle dient tatsächlich der Gesunderhaltung.

Unsere Wanderung rund um den Petersberg führt uns nun zurück vom Brautstein durch den Kirchhof die Straße hinunter zur Festwiese. Dort finden aller 2 Jahre die Arbeiter- und Bauernfestspiele statt. Der Blick in nördliche Richtung wird durch dichte Bewaldung verhindert. Nur vom Garten der „Fernsehgaststätte“, oberhalb der Festwiese, bietet sich uns ein Blick in die Weite des Fuhnetales. Die Fuhne bildet einen Teil der Saalkreisgrenze. Das starke Gefälle zum Tal im Norden des Petersberges wird durch Aufschüttungen slawischer Befestigungen aus dem 8./9. Jahrhundert unterbrochen.

Tief unten, am Rande des Fuhnetales, unterhalb des Höhenrückens, der sich von Rothenburg bis zum Petersberg hinzieht, liegen einige kleine Gemeinden. Auch die Stadt Löbejün entzieht sich zunächst den Blicken des Wanderers, wenn man von Nauendorf kommend diese Stadt erreichen will. Bevor man aber auf diesem Weg nach Löbejün kommt, durchwandert man Merbitz und da soll es nicht ganz geheuer sein. Eine Sage erzählt davon.

Die Galgenschenke bei Merbitz

Eine schwarze Katze auf dem Weg hat schon so manchen erschreckt und ängstlich gemacht. Unglück soll daraus folgen, aber wer glaubt schon an solchen Unfug. Begegnet man aber einem großen schwarzen Hund auf einsamen Wegen, so rutscht das Herz bald in die Hose.

In früheren Zeiten soll es denen, die sich nachts auf der Straße zwischen Merbitz und Löbejün befanden, so ergangen sein. Auf den Feldern entlang der Straße war das Geklirr von Ketten zu hören, und angstvolle Wortfetzen drangen in die Nacht. Bald darauf sprang aus dem Kornfeld ein grimmiger schwarzer Hund.

Diese Spukerscheinungen waren ganz in der Nähe eines einsamen Gasthofes, der „Galgenschenke“. Er hieß so, da nicht weit davon der Merbitzer Galgen stand.

Der Wirt der „Galgenschenke“ hatte einst reichlich über den Durst getrunken. Übermütig rief er einem Gehenkten des nahen Galgens zu: „Komm mit und leiste mir Gesellschaft, und laß uns zusammen trinken!“ Wie erstarrte er plötzlich, als die Tür aufging und der Gehenkte in seiner Erbärmlichkeit herein kam und ihm winkte, als wolle er mittrinken. ‚

Die Frau des Wirtes fand ihren Mann am anderen Morgen starr und fast leblos am Tisch sitzend. Er stammelte ihr sein nächtliches Erlebnis. Sie hielt es für wirres Zeug und schallt ihn. Da öffnete der Wirt nochmals seinen Mund, als wolle er etwas sagen und fiel tot zu Boden. Der Wirt fand seit dieser Zeit im Grab keine Ruhe und durchstreifte, als Hund verwandelt, die Felder in der Nähe der „Galgenschenke“.

Es ist schon einige Jahre her, damals, es war tiefster Winter‚ wanderten wir vom Bahnhof Nauendorf nach Löbejün. Auf halbem Wege fing es zu schneien an, als wären die Betten der Frau Holle aufgerissen. Dann lag sie unter uns, die liebe Stadt, verschneit, verträumt‚ ein Wintermärchen. Durch das Hallesche Tor betraten wir die mittelalterliche Stadt Löbejün. Dieses Tor ist das einzige erhaltene Stadttor im Saalkreis. Der untere Teil wurde 1607 erbaut, der obere Teil 1743.

Der Name der Stadt Löbejün

Die Chronisten der alten Zeit haben über die Entstehung des Namens der Stadt Löbejün verschiedene Ansichten. Die einen leiten ihn von der Göttin Juno ab und Löbejün also „Liebe Juno“ heißt. Bestärkt wurde man hierin, weil in dieser Gegend verschiedene andere römische Gottheiten verehrt wurden, so der Gott Apollo und der Kriegsgott Mars, nach diesem Merseburg benannt sei.

Andere Chronisten sagen, die Stadt habe ursprünglich aus 2 Dörfern bestanden, nämlich aus Löb und Jün. Das gehört jedoch alles ins Reich der Fabel.

Urkundlich tritt der nAme des Ortes erstmals 961 auf, Liubechun, 1124 Lobechune und 1202 Lubechun. Der Name ist zweifellos slawisch, wie alle Ortsnamen in der Umgebung slawischen Ursprungs sind. Straße- und Flurnamen Löbejüns deuten auch noch darauf hin. So die Straße Kämnitz (Kämese). Die alte slawische Wortwurzel Lieb steckt im Namen Löbejün, die auch im Namen des slawischen Gottes Lübbe (der Liebe) erscheint. In ältester Zeit wurde der Name des Ortes Lübbejun oder Lubbechun gesprochen.

Frau Motte in Löbejün

Die alten Sagen aus dem Saalkreis machen uns deutlich, wie ärmlich es oft in der Zeit ihrer Entstehung zugegangen ist. Bis in die Nächte mußten die Mädchen am Spinnrad sitzen, um den Flachs zu Garn zu spinnen. Wenn in den Wintermonaten draußen der Sturm tobte, wurde es in den Spinnstuben still. „Frau Motte geht wieder um“, flüsterte man sich in Löbejün zu. In den 12 Nächten und während der Fastennacht durfte nicht gesponnen werden, sonst Verdarb dieses geheimnisvolle Wesen das Garn und fuhr den Mädchen in die Haare.

Die Armut der Bevölkerung in der feudal- und frühkapitalistischen Zeit war unbeschreiblich groß. Zum Ausdruck kam dies auch in einem Auszählreim der Löbejüner Kinder.

Dom’z‚ Dorn’z‚ Dalene

übber Schlettau wedder heme

nach Löejün, der Bettelstadt.

In Halle hab’n se’s Brot nich satt.

Den größten Einschnitt im Leben der Saalkreisbewohner bildete, wie überall im Lande, der Dreißigjährige Krieg. Die nicht aufhörenden Qualen während dieses Krieges hatten das Volk in tiefste Entmutigung sinken lassen. Kraftlos ließ man alles über sich ergehen. Eine Geschichte berichtet darüber.

Der Überfall bei Dachritz

Am 6. April 1642, 5 Jahre vor Ende des Dreißigjährigen Krieges, machten sich 80 Männer und Frauen aus Löbejün auf, um nach Halle zu einem Jahrmarkt zu gehen. Die Wege waren unsicher, und man konnte es nicht wagen, allein über Land zu ziehen. Die Gruppe warb außerdem noch für schweres Geld einen Gefreiten vom Leibregiment des Erzherzogs Leopold Wilhelm von Österreich zu ihrem Schutz an.

Als die Schar das Dorf Dachritz erreicht hatte, sprengten plötzlich 3 Reiter heran, und forderten alle Habe der Reisegruppe. Die 80 Menschen ließen sich nun ohne jeden Widerstand von den 3 Strolchen ausplündern.

Jahrzehnte vergingen, bis eine gewisse Ordnung und Ruhe wieder einkehrte. Trotzdem war es eine für uns heute unvorstellbar schlimme Zeit. Hunger, Pest, Armut, Brutalität und die Verfolgung meist unschuldiger Menschen durch die Inquisition, einer Gerichtsorganisation der katholischen Kirche seit 1183, zeichnete diese dunkle Zeit aus. Wem die Nase des Nachbarn nicht gefiel, ging zum Gericht und erzählte, daß ihm der Nachbar das Vieh im Stalle verhext hätte. Die Hexenjustiz ging um.

Am Mord Unschuldiger verdienten Adel und klerikale Obrigkeit. Je mehr Prozesse, desto höher ihr Einkommen. Das Ausmaß der Hexenprozesse kannte bald keine Grenzen mehr. Vorwiegend waren es Frauen, die wochen- und monatelang gefoltert und schließlich als Hexen verbrannt wurden.

Einen solchen Ort der Hexenverbrennung suchten wir auf. Wenige Kilometer nordöstlich des Petersberges liegt Ostrau, das ist unser Ziel. Die Straße führt durch das Bergholz über Drobitz mitten durch fruchtbare Felder. Am Horizont begleitet uns das langgezogene Band des Waldes, der den Petersberg östlich und nördlich im Halbkreis umschließt.

In Ostrau suchen wir den Bürgermeister auf, um Näheres über einen Hexenprozeß, der vor 300 Jahren stattfand, in Erfahrung zu bringen. Über einen zugeschütteten Graben führt eine Brücke, an deren Ende in einem turmartigen Bauwerk der Rat der Gemeinde untergebracht ist.

Auf dieser Brücke wurde damals, am 3. September 1689, Anna Marie Braunen als „Hexe“ verbrannt. Zum Richtplatz wurde sie vom Pfarrer zu Cöseln und Kütten geleitet. Angeklagt war diese arme Frau der Buhlschaft mit dem Teufel. Unter anderen wurde sie unter der Folter gefragt, ob sie nicht zu Zweyen Mahlen mit Ihmen (dem Teufel) dem Brockenberge gewesen . . . Nach vollbrachter Hinrichtung schließt die darüber geführte Akte: Acto ist das peinliche Halsgerichte auf der Brücken more solenni et consveteo (d. h. nach feierlicher und gewohnter Weise) geheget wurden . .. Der Prozeß dauerte vom 6. Juli bis 3. September 1689.

Wir wandern wieder zurück zum Petersberg, um uns noch einmal von der Höhe aus im Saalkreis umzuschauen. Zuvor haben wir aber im Ostrauer Schloßpark noch einen Baum bewundert. Wie uns versichert wurde, soll es der älteste Gingobaum in Europa sein. Immerhin hat er die stattliche Höhe von 30 m. Die Heimat dieses Baumes ist China und Japan.

Der Bericht der Hexenverbrennung hat uns zutiefst bewegt, und wir unterhalten uns auf dem Rückweg noch darüber. Dabei erinnern wir uns noch zwei anderer Geschichten, die mit Feuer zu tun haben.

Mordbrennerin Magdalena Schuchart

Im 17. Jahrhundert wurden die Bürger im Norden des Saalkreises durch einige schlimme Brände erschreckt. Eine gewisse Magdalena Schuchart hatte zusammen mit anderen in Jeßnitz an der Mulde Feuer gelegt. Dann machte sie sich nach Alsleben auf und steckte den Ort einschließlich der adeligen Häuser in Brand. In der Nacht vom 2. zum 3. Januar 1666 zündete sie Löbejün an. 33 Häuser und viele Scheunen sanken in Schutt und Asche.

Während des Brandes wurde sie beim Stehlen erwischt und an den Pranger gestellt. Danach jagte man sie aus der Stadt. Man ahnte ja nicht, daß sie den Brand gelegt hatte.

Sie ging nach Könnern und legte am 11. Januar früh 5 Uhr Feuer. 70 Häuser und 66 volle Scheunen gingen in Flammen auf, 4 Menschen fanden den Tod dabei. In Könnern wurde die Mordbrennerin endlich ergriffen und nach dem Amtsgefängnis Giebichenstein gebracht.

Sie wurde zum Scheiterhaufen verurteilt und am 19. März 1666 auf dem Röderberg lebendig verbrannt.

Der große Brand von Bennewitz

Über Bennewitz, einem Dorfe bei Gröbers an der F 6 Halle-Leipzig, zogen im Jahre 1755 gegen Abend schwarze Gewitterwolken am Himmel hoch. Blitz auf Blitz erleuchtete die strohgedeckten Hütten der Bauern. Die folgenden Donnerschläge ließen die Bewohner erschrecken. Bildete doch jedes Gewitter eine große Gefahr. Wie schnell war das Stroh auf den Dächern entzündet. Die Gehöfte lagen dicht beieinander, so daß bei Ausbruch eines Feuers alle Häuser gefährdet waren. So war es denn auch. Blitz und Donnerschlag waren eins, die Erde schien zu beben. In einem Gehöft hatte es eingeschlagen. Schnell breitete sich das Feuer aus, 4 Häuser standen in Flammen.

Eine brennende, hoch im Bogen fliegende Speckseite sprang nach Benndorf hinüber und zündete auch hier, daß fast alle Häuser des Dorfes niederbrannten.

Die Sache mit der Speckseite ist wohl eine Sage. Aber immerhin, ganz unmöglich war es sicher auch nicht, da die Häuser der Benndorfer dicht an der Grenze der Bennewitzer Häuser standen.

Eine Inschrift in einem ehemaligen Gut zu Bennewitz berichtet von dieser Feuersbrunst. Die Kinder von Bennewitz und Benndorf hatten auch bald einen Auszählreim zu ihren Spielen gebildet, der an dieses schreckliche Ereignis erinnert:

In Bennewitz,

da hat’s geblitzt.

da sind die Bauern ausgeflitzt

und haben ein neues Haus gebaut

von Leberwurst und Sauerkraut.

Die Landschaft um die Wanderstraße von Ostrau bis Petersberg ist einmalig schön. Besucher des Petersberges kennen meist nur den Südhang. Hier aber von der Ostseite stellt sich der Bergriese ganz anders dar. Hinter dem Waldstreifen des Bergholzes duckt er sich, und man vermutet nicht die Majestät dieses ehemaligen Vulkans.

Nur der Fernsehturm ragt als riesiger Betonmast in den grauen Januarhimmel. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz, und jedes Wetter läßt das Land in anderen wechselnden stimmungsvollen Bildern erscheinen. Die bereits tief im Westen stehende Sonne wird von Wolkenschleiern bedeckt. Feld, Wald und Häuser des Dorfes Drobitz zeichnen sich schemenhaft in grünlich-bräunlichen Grautönen voneinander ab. Bäume am Rande der Straße vollenden dieses zarte Gemälde mit ihrem Filigran der Zweige.

Das rauhe Wetter auf dem Petersberg hat schon nördlichen Charakter. Die Sagen um den wilden Jäger, um Götter, die mit Blitz und Donner übers Land Zogen‚ sind nicht von ungefähr entstanden. Wenn die Herbst- und Winterstürme an den Fensterläden rüttelten, dann erzählte man sich in alten Zeiten von diesen Sagengestalten.

Wir sind unterdessen wieder auf dem Petersberg angekommen. In der „Fernsehgaststätte“ haben wir zuvor zu Mittag gegessen und sind dann beim Weiterwandern durch den auf der Südseite des Berges vorbildlich angelegten Tiergarten gegangen. Dieser Tiergarten bietet vor allem einen Überblick über die heimatlichen Wildtiere.

Wir steigen diesmal vom sogenannten Aufstieg, das ist die Bergwiese auf der Südwestseite, auf die Höhe des Berges bis wenige Meter unterhalb der Klosterruine. Anstehender schwarzbrauner Porphyrfelsen ragt wie ausgestreut zwischen den Gräsern und anderen trockenresistenten Pflanzenarten hervor. Von diesem felsigen Sonnenhang haben wir nochmals einen weiten Ausblick über die abwechslungsreiche Landschaft.

Östlich grüßt der Kapellenberg von Landsberg. Er ist wie der Petersberg vulkanischen Ursprungs und vor Jahrmillionen entstanden. Der Kapellenberg ist der östlichste Ausläufer des Harzes und gehört zum Gebirgsstock des Petersberges. In früheren Zeiten wurde er der kleine Lauterberg genannt. Den Petersberg nannte man den großen Lauterberg.

Sagenumwogen ist natürlich auch der Kapellenberg in Landsberg. So soll unter der Kapelle eine goldene Gans auf goldenen Eiern sitzen, wie übrigens auch in einem unterirdischen Gang des Petersberges. Das sind aber nicht die einzigen goldenen Gänse‚ im Saalkreis. Wir erzählten ja bereits von der unter der Kirche von Sennewitz sitzenden Gans.

Es gibt aber 2 hübsche Sagen aus Landsberg, die von Kobolden handeln. Kobolde sind den Menschen meist freundlich gesinnt. Wehe aber, wenn man sie verärgert.

Der Kobold von Landsberg